Il consumatore medio nella moda: la definizione del diritto UE

Quando il diritto europeo parla di consumatore medio, non pensa a una persona concreta, ma a una figura “tipo” che serve da parametro per giudicare se una pratica commerciale sia corretta o meno. La direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali descrive questo soggetto come un consumatore “ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici”.

Questa figura è diventata un punto di riferimento trasversale: il consumatore medio nella moda è il criterio con cui si valutano pubblicità, saldi, claim ambientali, ma anche – in ambito di proprietà intellettuale – il rischio di confusione tra marchi e, in parte, la percezione dei disegni e dei modelli. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha ribadito che la valutazione del rischio di confusione tra marchi deve tenere conto dell’impressione globale che i segni producono sul consumatore medio dei prodotti di cui trattasi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Negli ultimi anni, però, questo modello “pulito” è stato messo sotto pressione. In particolare, il dibattito sulla razionalità limitata del consumatore ha spinto dottrina e giudici ad ammettere che il consumatore medio, anche quando è ragionevolmente informato, resta un essere umano, quindi esposto a errori sistematici di valutazione, scorciatoie mentali e distorsioni cognitive.

Nella moda, dove le leve sono estetiche, identitarie e spesso emotive, questa tensione fra definizione giuridica astratta e comportamento reale si vede ancora di più.

Com’era “ieri” il consumatore medio nella moda

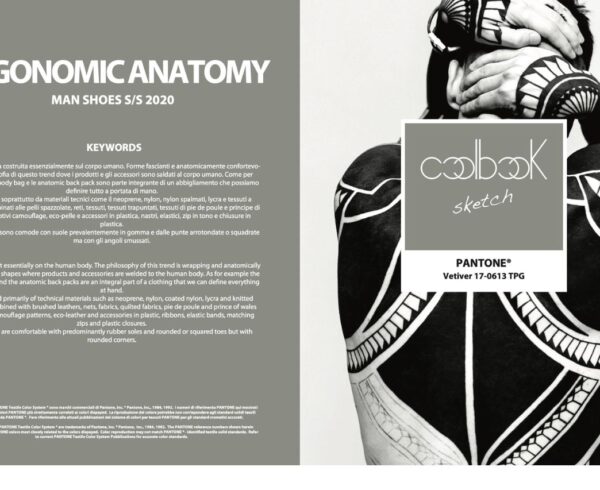

Se guardiamo al consumatore medio nella moda di venti o trent’anni fa, il suo mondo era principalmente analogico. L’incontro con il prodotto moda avveniva attraverso le vetrine dei negozi, i cataloghi stagionali, le riviste specializzate, le sfilate raccontate dai media tradizionali e qualche campagna pubblicitaria in TV o sulla carta stampata.

L’esperienza d’acquisto era centrata sul punto vendita fisico: boutique, grande distribuzione, mercati, negozi monomarca. Per confrontare capi e brand bisognava spostarsi fisicamente, parlare con i commessi, sfogliare riviste o cataloghi. La velocità del ciclo informativo era molto più bassa: la tendenza lanciata a Milano o Parigi impiegava tempo per sedimentarsi nel grande pubblico, e una collezione rimaneva “attuale” per un periodo più lungo.

Questo non significa che il consumatore fosse forte o pienamente consapevole. Molte informazioni – provenienza delle materie prime, condizioni di lavoro nella filiera, impatto ambientale – erano semplicemente invisibili. Però il quadro era più stabile: meno stimoli al secondo, meno sovrapposizione tra intrattenimento e vendita, meno occasioni d’acquisto impulsivo. Anche la percezione dei marchi e dei dettagli stilistici era, in un certo senso, più lenta: il logo, la forma di una borsa, il taglio di un trench si fissavano nel tempo come elementi identificativi relativamente stabili.

Il consumatore medio nella moda “di ieri” era meno esposto a informazioni, ma anche a molte meno sollecitazioni simultanee.

Com’è cambiato oggi, nell’era digitale e social

Il consumatore medio nella moda nel 2025 vive in un ecosistema completamente diverso. Oggi il primo contatto con un brand o con un capo raramente passa da una vetrina fisica: arriva attraverso un feed social, un video di pochi secondi, una foto sponsorizzata, una storia che rimanda direttamente alla pagina prodotto. Instagram, TikTok e le piattaforme di e-commerce hanno trasformato il modo in cui scopriamo, desideriamo e compriamo abbigliamento e accessori.

Tra contenuti editoriali, post degli influencer, recensioni, live shopping e consigli “per te”, il consumatore è immerso in una corrente continua in cui ispirazione e transazione sono mescolate. L’acquisto avviene spesso con pochi tocchi sullo smartphone, magari mentre si è in movimento, distratti, bombardati da notifiche di tutt’altro genere.

In questo contesto, l’informazione aumenta di volume ma non di qualità. Il consumatore medio nella moda può teoricamente leggere recensioni, confrontare prezzi, controllare composizione e origine; in pratica spesso decide sulla base di segnali molto più rapidi: il numero di like, l’immagine dell’influencer che indossa il capo, il posizionamento in alto nella pagina, il bollino “best seller”, la promessa di una sostenibilità sintetizzata in una parola generica.

L’iper-informazione convive con una cronica mancanza di tempo e di attenzione. La decisione è più veloce, più spontanea, più guidata da segnali di superficie. Il vecchio modello di consumatore che entra in negozio e valuta con calma la qualità di un capo non è scomparso, ma è affiancato – e spesso superato – da questo consumatore digitale che scorre, clicca, salva, acquista o abbandona il carrello in pochi secondi.

Il consumatore medio nella moda e le sue vulnerabilità

La narrativa corrente tenderebbe a dire: “Oggi il consumatore è più informato, quindi è più forte”. In realtà, molti indicatori suggeriscono l’opposto: è più esposto.

Da un lato, la psicologia economica e l’economia comportamentale ricordano che la razionalità è limitata. Anche una persona istruita e abituata ai social è soggetta a scorciatoie mentali, bias di conferma, ancoraggio, effetto bandwagon.

Dall’altro lato, la moda lavora su leve delicate: immagine di sé, appartenenza al gruppo, percezione del proprio corpo, desiderio di essere “aggiornati”. La combinazione tra limiti cognitivi e pressione estetico-sociale fa sì che il consumatore medio nella moda sia molto meno “razionale” di quanto il diritto presupponga.

Il sovraccarico informativo è una prima forma di vulnerabilità. Tra lanci continui di capsule collection, micro-tendenze che esplodono e spariscono nel giro di poche settimane, promozioni a tempo, newsletter, contenuti sponsorizzati e post degli influencer, il consumatore non ha la capacità reale di processare tutto. Davanti a troppi stimoli, tende a semplificare: segue il consiglio dell’influencer preferito, sceglie il brand più presente nel feed, si affida alla scorciatoia del marchio noto o del prezzo più basso.

Una seconda vulnerabilità è l’eco-sostenibilità di facciata. Il consumatore medio nella moda è sempre più sensibile a questioni ambientali e sociali; molti dichiarano di voler comprare “meglio”, ridurre gli sprechi, premiare chi produce in modo responsabile. Proprio su questo terreno si è diffuso il greenwashing: claim vaghi (“eco”, “green”, “sostenibile”), slogan suggestivi, collezioni “consapevoli” o “conscious” prive di basi verificabili. Negli ultimi anni l’Unione europea è intervenuta per contrastare queste pratiche, aggiornando la direttiva sulle pratiche sleali con la direttiva (UE) 2024/825 e lavorando alla cosiddetta Green Claims Directive, che impone requisiti più stringenti per i vantaggi ambientali comunicati ai consumatori.

Una terza vulnerabilità è più sottile e riguarda l’identità personale. La moda, amplificata dai social, lavora continuamente su autostima e appartenenza: il consumatore medio nella moda si confronta con corpi filtrati, outfit apparentemente perfetti, vite che sembrano sempre pronte per un servizio fotografico. Questo ambiente crea aspettative irrealistiche e può spingere a usare il consumo come risposta a insicurezze personali. Il rischio è che il “ragionevolmente attento” della direttiva si trasformi, nel concreto, in un consumatore fragile, spinto a comprare per colmare un gap percepito tra sé e l’immagine ideale che gli viene proposta.

Il diritto inizia a intercettare queste fragilità sul terreno dei dark pattern e delle interfacce manipolative, ma il consumatore medio nella moda resta, nella pratica, un soggetto che decide spesso sotto pressione, con informazioni parziali e in un contesto emotivamente carico.

Marchi, disegni e dettagli stilistici: come il consumatore percepisce l’identità dei brand

Nel settore moda, la figura del consumatore medio non è centrale solo per le pratiche commerciali sleali, ma anche per la proprietà intellettuale e industriale, in particolare per i marchi e per i disegni e modelli.

Nel diritto dei marchi dell’Unione europea, la domanda di fondo è: il segno di un terzo è così simile al marchio anteriore da creare un rischio di confusione nel pubblico? Per rispondere, la Corte di giustizia ha elaborato un criterio molto chiaro: bisogna procedere a una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni, tenendo conto della percezione del consumatore medio dei prodotti interessati, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Nel fashion questo assunto ha conseguenze concrete: ciò che conta è come il consumatore medio nella moda percepisce l’insieme, non come un tecnico scompone il segno nei suoi dettagli. Se, ad esempio, un marchio di abbigliamento usa tre strisce parallele su una sneaker, la questione non è solo se le strisce siano identiche a quelle di un marchio noto, ma se, nell’insieme del prodotto, il consumatore medio di calzature sia portato a credere che la scarpa provenga dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. In casi come Adidas/Marca la Corte ha riconosciuto che motivi grafici apparentemente elementari, una volta associati stabilmente a un marchio forte, possono avere un impatto rilevante sulla percezione dei consumatori.

Lo stesso vale per elementi come la forma di una borsa, il pattern di una stampa, la disposizione di borchie o cuciture: spesso, nella moda, dettagli che sembrano puramente decorativi svolgono una chiara funzione di indicatore d’origine. Il consumatore medio nella moda non ragiona in termini giuridici (“questo è un marchio registrato di tipo figurativo tridimensionale”), ma riconosce certe firme stilistiche – la silhouette di una sneaker, il motivo di un tessuto, il profilo di un accessorio – come collegati a un brand preciso. È su questa percezione complessiva che si costruisce, in giudizio, l’analisi della confondibilità.

Per i disegni e modelli, la figura di riferimento non è esattamente il consumatore medio, ma l’“utilizzatore informato” del prodotto, cioè una persona che conosce il settore e presta una attenzione maggiore di quella del consumatore medio, pur non essendo un tecnico. Nel regolamento sul disegno comunitario si valutano la novità e il carattere individuale del design in base all’impressione globale che produce sull’utilizzatore informato, tenendo conto del margine di libertà del designer.

Anche qui, la moda è un terreno interessante. Nelle calzature e nell’abbigliamento, molte collezioni nascono combinando elementi che seguono tendenze diffuse: forme di suola, volumi, lunghezze, motivi decorativi. La Corte e gli Avvocati generali hanno chiarito che, pur tenendo conto delle tendenze, non si può negare protezione a un disegno solo perché si inserisce in un certo filone; quello che conta è se, nel complesso, esso produce un’impressione diversa rispetto ai modelli precedenti. Per il consumatore reale, questo si traduce nella capacità di cogliere differenze sottili: una curvatura diversa, l’andamento di una cucitura, la combinazione particolare di colori e volumi.

In pratica, nel settore moda convivono due finzioni: il consumatore medio e l’utilizzatore informato. La prima serve a valutare se un marchio o un segno simile può generare confusione; la seconda serve a capire se un nuovo design spicca abbastanza per essere degno di protezione. Entrambe, però, si appoggiano a un dato di realtà: il fatto che chi compra moda è in grado di percepire dettagli stilistici, ma lo fa sempre dentro un ambiente dominato da brand, storytelling, influssi social e una forte componente emotiva.

Nel mondo reale, questo significa che il consumatore medio nella moda:

-

riconosce un marchio non solo dal logo esplicito, ma da certe firme stilistiche;

-

distingue, fino a un certo punto, tra “ispirazione” e imitazione;

-

può essere confuso da prodotti che riprendono in modo sistematico l’insieme di dettagli che identifica un brand, pur modificando alcuni particolari secondari.

Proprio qui si incrocia la tutela del consumatore e quella della proprietà intellettuale: un consumatore confuso va a vantaggio di chi cavalca la fama altrui e a danno di chi ha costruito, negli anni, una identità visiva riconoscibile.

Cosa implica tutto questo per brand, retailer e consulenza tecnica

Se mettiamo insieme i pezzi, la figura del consumatore medio nella moda nel 2025 è più complessa della formula “ragionevolmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”. È un soggetto che vive in un ambiente digitale ad alta intensità di stimoli, bombardato da contenuti e offerte, sensibile a temi come la sostenibilità e l’etica, ma esposto a sovraccarico informativo, greenwashing, dark pattern e pressione sociale. È anche il riferimento attraverso cui si misurano la confusione tra marchi, la riconoscibilità dei segni distintivi e l’impressione globale dei disegni di moda.

Per i brand e i retailer, questo implica una doppia responsabilità. Da un lato, evitare pratiche commerciali che sfruttino in modo eccessivo le vulnerabilità cognitive ed emotive del consumatore – claim ambigui, interfacce manipolative, narrazioni ambientali non dimostrabili – in un contesto normativo che sta diventando più severo sulle promesse di sostenibilità e sulle informazioni rese nei marketplace digitali.

Dall’altro, costruire e difendere un’identità di marchio e di design che sia chiaramente distinguibile, senza scivolare in derive imitatorie che possono confondere il pubblico e sfociare in contenziosi per violazione di marchio o di disegno.

Per chi svolge consulenza tecnica nel settore moda, questo quadro è un terreno di lavoro concreto. Nelle controversie sulla correttezza delle pratiche commerciali, la domanda chiave diventa come il consumatore medio nella moda, in un ambiente digitale specifico, percepisce un claim, un’informazione, un’interfaccia. Nelle controversie su marchi e disegni, la questione è se l’insieme dei dettagli stilistici di un prodotto è tale da richiamare, nella mente del consumatore o dell’utilizzatore informato, l’origine imprenditoriale di un altro.

In tutte queste situazioni, il consumatore medio nella moda non è un eroe razionale, ma un “personaggio” costruito dal diritto per misurare effetti reali su persone che vivono dentro feed, vetrine digitali, campagne di branding e una fitta rete di segni distintivi. Più il diritto riesce a tenere agganciato questo personaggio alla realtà, più la tutela del consumatore e quella della proprietà intellettuale riescono a dialogare con il mercato in cui la moda, oggi, si muove davvero.

In epilogo

Il consumatore medio nella moda del 2025 non è più il cliente distratto che entra in negozio “a caso”: è un soggetto immerso nel digitale, che riconosce marchi e dettagli stilistici a colpo d’occhio, ma proprio per questo può essere guidato, confuso o ingannato con grande facilità.

Per i brand e per gli operatori del settore, significa ripensare comunicazione, claim di sostenibilità, uso dei segni distintivi e progettazione delle interfacce non solo in ottica marketing, ma anche in ottica giuridica e tecnico-peritale. Analizzare come un consumatore reale percepisce messaggi, loghi, pattern e design non è più un esercizio teorico: è il modo più efficace per prevenire contestazioni, sanzioni e conflitti sulla proprietà intellettuale nel fashion.

I tuoi clienti sono davvero “consumatori medi” o sono consumatori moda immersi in social, claim green e overload informativo?

Se progetti campagne, e-commerce, etichette o comunicazioni di sostenibilità nel settore moda, oggi non basta più rispettare formalmente le regole: serve capire come un consumatore medio, con le sue vulnerabilità digitali e cognitive, percepisce davvero messaggi, prezzi e promesse.

Una consulenza tecnica specializzata nella moda può analizzare pratiche commerciali, materiali promozionali e claim ambientali alla luce del diritto UE, delle linee guida sulle pratiche sleali e delle concrete modalità di fruizione online, per prevenire contestazioni, sanzioni per greenwashing e danni reputazionali.